开源优配

开源优配

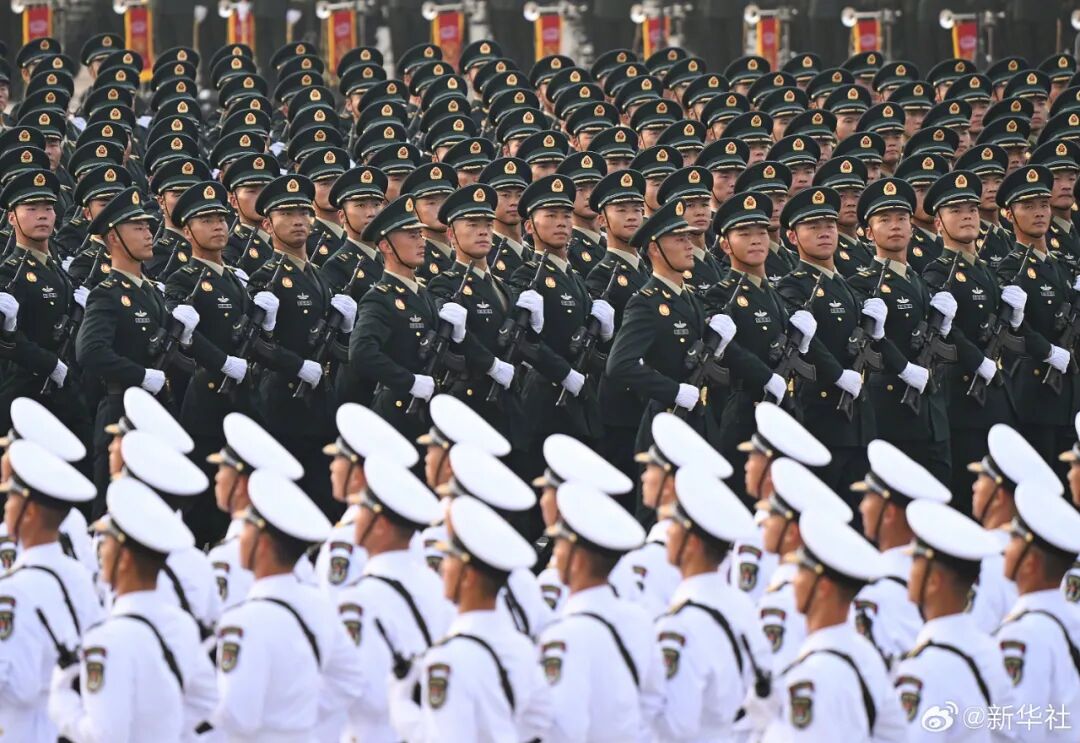

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵于今日在天安门广场圆满举行。

作为全面推进中国式现代化进入新征程后的首次阅兵,也是人民军队奋进建军百年的崭新亮相,此次阅兵以阅兵式、分列式两步展开,70分钟的时长里,受阅方队步伐铿锵、队形严整,装备梯队阵列齐整、气势磅礴,全体受阅官兵以昂扬姿态接受了党和人民的检阅。

这份震撼呈现的背后,以北斗导航系统为代表的信息化、智能化技术,早已以“科学训练、注重实效”的内核,为阅兵训练注入强劲动能,最终促成了现场的完美表现。

北斗助力阅兵训练提质提效

“讲求科学、注重实效、不打‘疲劳战’”,是本届阅兵训练中强调的重点。不同于传统训练模式,参阅部队首次大规模引入北斗定位、智能评估系统及模拟仿真手段,构建起覆盖“基础训练—编队训练—空地协同训练—复杂场景训练—特情处置训练”的全流程技术支撑体系,甚至将其深度融入训练考核评估环节。

其中,北斗导航系统凭借厘米级高精度定位能力,成为编队训练的“隐形标尺”——地面受阅装备行进时骑线偏差控制在1厘米以内,空中梯队编队误差不超过10厘米,这一精度不仅确保了受阅队形的严整划一,更通过实时定位数据反馈,让训练效果可量化、问题可追溯,大幅减少了重复训练时间,显著提升训练质效。

开源优配

开源优配

与北斗定位相辅相成的,还有智能训练辅助系统的“精准纠偏”作用。训练中,该系统可实时捕捉单兵、单排面的动作姿态,对采集的视频数据进行截取编辑、逐帧回放与统计分析,帮助教练员精准定位队列动作偏差、节奏协同问题,进而为官兵制定“一人一案”的定制化训练计划。

例如,针对徒步方队摆臂角度、步幅一致性等细节,系统能通过数据对比生成直观分析报告,避免了传统训练中“凭经验判断”的模糊性,让训练从“大水漫灌”转向“精准滴灌”,既减轻了官兵训练负荷,又确保了整体训练质量始终处于高位。

北斗多领域应用

事实上,阅兵训练中北斗技术展现的“科学、高效、精准”特质,正是其在各领域应用的缩影。

作为中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统,北斗自2012年提供亚太区域服务以来,已完成全球组网,形成覆盖全球、精度达厘米级的定位服务能力,更兼具导航、授时、短报文通信等多元功能,为军事领域提供硬核支撑。

此次阅兵中的信息支援部队、陆上、海上、空中系列无人平台与反无人系统,以及定向能武器、电子干扰系统等新型作战力量的亮相,直观呈现了解放军在新域新质战力建设方面的突破性进展。

北斗作为新质生产力的重要支撑,其应用早已突破军事领域,深度融入经济社会发展肌理。

在应急救援场景中,磐钴智能研发的“星地多网融合指挥系统”,便是北斗技术“科学实效”应用的典型代表——该系统依托北斗短报文通信能力,可在地面网络中断的灾害现场,快速构建“卫星+地面”的多网协同通信链路,实现应急指令实时传达、灾情数据同步回传,可在汛期防洪、山区救援等场景中,帮助救援团队缩短响应时间,提升处置效率,避免了“盲目搜救”的资源浪费。

在民生与行业领域,北斗数据传输终端、北斗对讲机等产品同样以“轻量化、高适配”特性,践行着“科学赋能”的理念。

例如,在海洋渔业中,北斗数传终端可实时回传渔船位置等数据,既助力渔政部门精准监管,又为渔民提供导航与紧急呼救服务;

在林业巡护中,北斗对讲机、北斗头盔等便携终端,能让巡护人员在无信号区域保持定位精准与通信畅通,通过卫星链路保障紧急情况下的快速响应与协同调度,有效减少信息滞后问题,显著提升巡护安全性和工作效率;

而在水利监测场景,北斗高精度接收机与遥测终端(RTU)结合,可实时采集水位、流速等水文数据,数据误差控制在厘米级,为水资源调度、洪水预警提供科学依据,这与阅兵训练中“用数据说话、靠技术提效”的逻辑高度一致。

从阅兵训练的“厘米级定位”到应急救援的“星地融合”,从海洋渔业的“智能管理”到水利监测的“数据赋能”,北斗系统的每一次应用落地,都围绕“科学实效”展开。

此次抗战80周年阅兵,不仅是对历史的铭记、对英雄的致敬,更以技术赋能训练的实践,展现了中国自主科技从“可用”到“好用”的跨越。

未来开源优配,随着北斗与物联网、大数据、人工智能等技术的深度融合,诸如星地多网融合指挥系统、低码率声码器芯片等创新产品,将持续在更多领域释放“科学赋能”的价值,让“不打疲劳战、讲求实效化”的应用理念,成为推动产业升级、服务民生需求的重要力量。

微配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。